La liberté fragile

Texte publié dans Le Figaro daté du 2 décembre 2017, à l’occasion d’un débat avec le philosophe Michaël Foessel, professeur à l’École Polytechnique, qui présente sur la même page son dernier livre, L’Avenir de la liberté. Rousseau, Kant, Hegel (Presses universitaires de France). Ce débat porte sur l’actualité du rousseauisme. La vie politique est aujourd’hui très largement imprégnée par la perspective contractualiste. Michaël Foessel soutient que l’idée du contrat social, telle que Jean-Jacques Rousseau la définit, a été l’occasion de fonder une liberté nouvelle. Mon propos est plus critique. Il ne s’agit pas d’un débat purement théorique ; derrière cette question se joue le regard que nous portons aujourd’hui sur la politique, et la part qu’elle donne à la liberté.

Nous ne cessons de parler de la vie politique, et d’obéir aux normes qu’elle impose à nos existences ; mais il ne nous arrive jamais d’en interroger l’apparente évidence. Ce qui nous est le plus familier nous est aussi le plus étranger… D’où vient la force des lois, et la concentration du pouvoir ? Sur quel fondement s’établit la réalité politique ? Enquêter sur la nature de ce qui nous lie les uns aux autres dans une communauté de droit, c’est la tâche que s’est fixée la philosophie dès le IVème siècle grec. Le dialogue qu’une telle question suscite n’est pas purement théorique : il est lui-même politique, car selon la réponse qu’on apporte à la question des fondations du pouvoir, on détermine directement la mesure légitime de son extension sur nos vies…

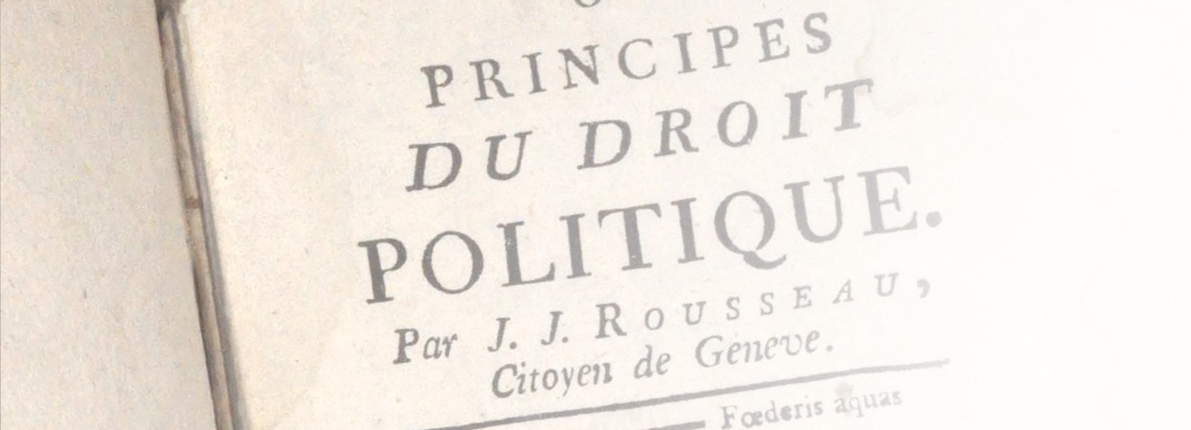

Parmi les grandes réponses que l’histoire a tenté d’offrir à une question si décisive, celle que propose Jean-Jacques Rousseau marque incontestablement une rupture. Le second Discours, et plus encore Le contrat social, proposent une généalogie de la communauté politique qui éclaire bien des débats contemporains. C’est bien d’une généalogie qu’il s’agit, puisque, selon Rousseau, la politique n’a pas toujours existé : elle n’est donc pas naturelle. Dans l’état naturel de l’homme, le lien social ne figure pas. S’essayant, comme toute la pensée politique moderne, à dessiner un état de nature, Rousseau nous y présente l’homme comme un solitaire autosuffisant, sans aucun lien qui le rapproche durablement de ses semblables. Il n’en éprouve pas le besoin puisque, n’ayant aucun désir qui excède les nécessités propres à tout animal, il lui serait inutile de recourir à autrui pour obtenir ce qui lui superflu. La société est d’abord, pour Rousseau, le résultat d’une catastrophe qui nous a fait sortir, par malheur, de cet état d’ignorance, d’innocence et de béatitude absolue.

Victimes de cette fatalité irréversible, il nous faut apprendre à vivre ensemble. Pour éviter que le choc de nos libertés ne nous place à chaque instant sous la menace d’autrui, Hobbes affirmait que le pacte politique consiste à créer un pouvoir qui nous tient tous en respect par la peur qu’il nous inspire. Contre l’Etat Léviathan, Rousseau propose, lui, une autre définition du contrat social : il faut que chacun d’entre nous associe sa liberté dans un corps collectif, et qu’ainsi la souveraineté soit accordée à la volonté générale. Que chacun reconnaisse la décision publique comme sa propre décision : de cette manière, en obéissant à la loi que l’Etat délibère, nous n’obéirons qu’à nous-mêmes, et nous pourrons continuer de nous trouver aussi libres qu’avant.

Par là, Rousseau se montre bien sûr précurseur de la Révolution française, dont il est à n’en pas douter l’un des plus grands inspirateurs. Il révoque en effet l’idée que la source du pouvoir devrait être recherchée dans une forme de réalité naturelle ou surnaturelle qui précèderait l’acte de notre liberté. C’est la volonté des participants du contrat social qui fait advenir la volonté générale, qui la constitue comme telle : le pouvoir trouve donc son principe dans le peuple lui-même. L’idéal immanentiste de la démocratie moderne est né, avec la promesse de liberté qu’elle apporte. Mais malgré cette promesse, et même en son cœur, se trouve la tension majeure qui bientôt justifiera qu’on menace, qu’on emprisonne, qu’on déporte, qu’on organise la terreur, et qu’on tue – qu’on écrase l’individu, au nom de la liberté.

A travers elle en effet, le rousseauisme installe subrepticement une forme inédite de transcendance. La volonté générale est le principe d’un nouveau messianisme ; elle n’est pas contenue dans l’addition des volontés individuelles. La volonté générale, avertit Rousseau, n’est même pas « la volonté de tous ». Car la volonté du peuple peut se tromper, si le peuple n’a pas bien jugé ; la volonté générale, elle, « est toujours droite et tend toujours à l’utilité publique ». À cette nouvelle transcendance, on comprend que tout est dû ; elle fait voler en éclat ce que Pascal appelait la « distinction des ordres » : pour le chrétien, le pouvoir politique régnait sur « l’ordre des corps », la conscience sur « l’ordre de la raison », et la foi seule sur « l’ordre de la charité ». Le souverain pouvait exiger une obéissance extérieure : chacun était tenu de conformer son action à la règle commune. Mais l’adhésion du cœur, elle, était réservée à ce qui dépasse les « grandeurs d’établissement » et les grands de ce monde. Le christianisme veut rendre à César ce qui lui est dû, mais rien de plus. Désormais, il faut tout rendre au pouvoir, dont procède l’existence même de chaque citoyen. En expulsant la métaphysique de la politique, Rousseau ne libère la place de Dieu que pour y installer l’Etat, qui bientôt deviendra providence.

Bertrand Russell, dans l’Histoire de la Philosophie occidentale, affirme que le résultat ultime du rousseauisme s’appelle Hitler. Un tel raccourci est bien sûr hasardeux, et dérisoire : la reductio ad hitlerum est toujours trop simpliste pour contester loyalement une pensée. Mais il serait tout aussi dérisoire de contester que le Contrat social a constitué l’une des sources de la folie totalitaire. La rédemption terrestre qu’il propose, par l’absorption consentie de chaque liberté individuelle dans la liberté collective ; l’obligation faite au citoyen, pour être reconnu comme tel, de reconnaître absolument comme sa propre volonté la « volonté générale » ; la mort acceptée comme une juste réponse pour celui qui, en prenant ses distances avec la décision souveraine, est réputé se transformer en ennemi de la société… Qui peut douter que cette vision politique soit propice à l’absolutisation du pouvoir, qui s’est manifestée au XXème siècle comme jamais auparavant ?

Le monde ancien savait que la politique est la condition humaine, et non une construction des humains ; mais dans la contingence irréductible de l’histoire de nos cités, la démocratie antique faisait du dialogue la condition de la juste délibération. Le nouveau monde promet que tout est entre nos mains, mais à condition que nous en faisions les rouages de la grande marche de l’histoire. L’évident épuisement des clivages partisans a vu ressusciter notre grande et dangereuse illusion : opposer au pouvoir la nécessité du dialogue contradictoire, ce serait s’opposer à la bonne marche de l’Etat. Rousseau affirmait que l’avènement de la « volonté générale » était menacé par « les brigues et les associations » ; aujourd’hui, on nous explique que le pluralisme des partis empêche le nécessaire consensus. Voilà le principe même de ce que Popper regardait comme le refus de la « société ouverte » : il n’y aurait plus que ceux qui marchent, et ceux qui voudraient s’arrêter. C’est oublier trop vite que la direction de notre itinéraire n’est pas donnée d’évidence ; et que prêcher la libération de l’individu dans l’utopie contractualiste ne conduit pas toujours, loin de là, à la réaliser dans les faits…

Les commentaires sont désactivés.