Entretien paru dans le Figaro du 27 juillet 2016. Propos recueillis par Alexandre Devecchio.

Deux islamistes ont pris mardi matin en otage un curé, deux sœurs et deux fidèles à Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen. Le prêtre a été assassiné. Après Nice, que vous inspire ce nouvel acte de terreur ?

Il y a quelque chose de pire que l’horreur, c’est la répétition de l’horreur. Il est clair maintenant que nous sommes engagés dans un cycle probablement long, dans une épreuve qui sera rendue pesante précisément par le caractère imprévisible et donc omniprésent de la menace. Désormais une foule qui regarde un feu d’artifice est une cible – mais tout autant cinq paroissiens qui vont à la messe un mardi matin. L’une des premières personnes avec qui j’ai parlé de cet attentat m’a dit : « On était heureux, avant… ». Elle exprimait ainsi ce que nous avons le sentiment de vivre, la fin d’une période d’insouciance. Cela ne signifie pas qu’il faille se résigner, au contraire : nous qui n’avons pas vécu de guerre, nous avions peut-être un peu perdu conscience de la valeur infinie de la paix. Aujourd’hui, un prêtre est égorgé dans une église, à la fin de sa messe ; comment ne pas penser aux chrétiens d’orient qui vivent ce chemin de croix depuis si longtemps ? Puisque notre tour vient de partager l’épreuve que vivent si près de nous tant de peuples confrontés à la violence, de façon bien plus intense, il faut trouver dans cette tragédie l’occasion de nous réveiller d’une forme de passivité, de complicité même peut-être, dans laquelle notre pays a pu s’enliser.

Le fait d’attaquer une église est-il un symbole ? Quel est son sens ?

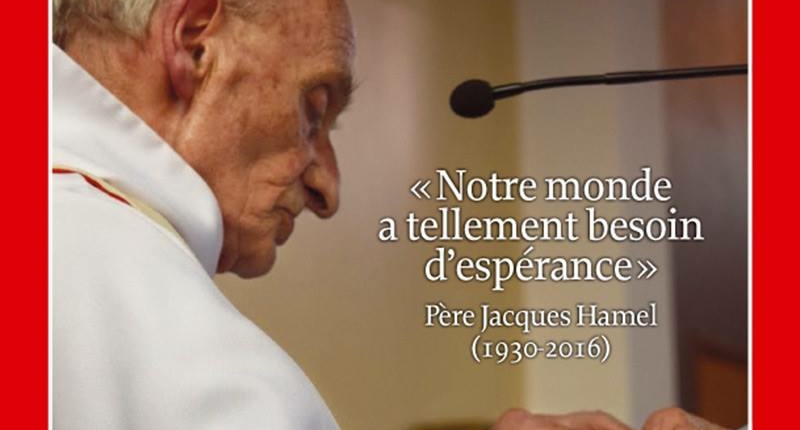

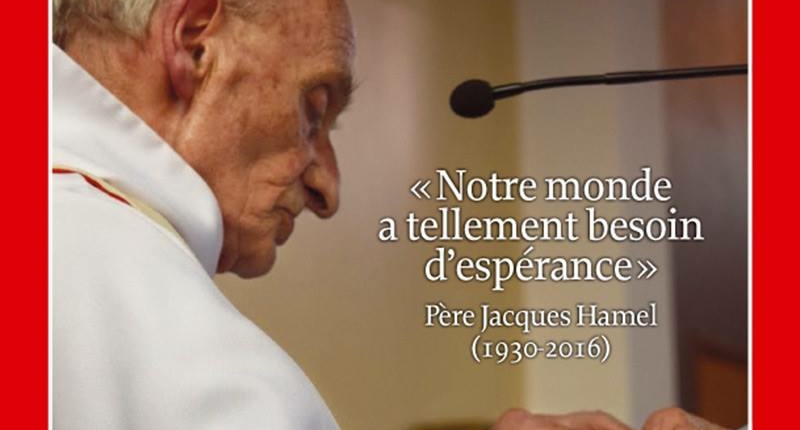

Bien sûr, c’est un symbole évident… Comme l’écrivait Julien Freund, « c’est l’ennemi qui nous désigne », et en l’occurrence l’Etat islamique semble identifier ses cibles avec beaucoup de méthode. Il y a quelques jours, il frappait la foule un 14 juillet ; aujourd’hui, c’est une église, le jour même du lancement des Journées Mondiales de la Jeunesse… C’est la France qui est visée dans ce qui fait son identité – dans son histoire républicaine et dans son héritage spirituel. La France est marquée par cette dualité féconde, qui a été bien souvent conflictuelle dans le passé, mais qui fait son identité singulière : c’est bien sûr le 14 juillet 1790 et la fête de la Fédération, mais c’est aussi la tradition chrétienne qui a façonné notre pays. De la plus grande à la plus petite commune, chaque ville de France a sa Mairie et son église paroissiale… En quelques jours, Daech s’est attaqué à ces deux dimensions essentielles de notre vie collective. Paradoxalement, l’ennemi qui nous désigne doit contribuer aussi à nous réunir. Alors que la France semblait enfermée dans ses divisions, au moment où une forme appauvrie de la laïcité prétendait effacer cette dimension singulière de notre identité collective, Daech nous rappelle qui nous sommes en nous montrant ce qu’ils veulent atteindre en nous. Le Père Hamel avait consacré sa vie à la foi chrétienne, et c’est à cause de ce don qu’il est mort pour son pays. Ceux qui l’ont tué le savent bien, ces deux dimensions sont liées.

Peut-on parler d’un choc des civilisations ?

Il est impossible de reconnaître ces criminels comme les défenseurs d’une « civilisation » ! Toute civilisation commence par l’effort du langage, du dialogue, qui vient rompre le cycle destructeur de la violence pour ouvrir des voies pacifiques de résolution des conflits. Le premier effet de la civilisation, c’est la civilité, qui est une condition de la cité : la politique suppose en effet la politesse, elle implique que les hommes soient polis, au sens littéral du terme, par une culture qui discipline en eux la brutalité de l’instinct primaire. Nous n’avons pas sous les yeux deux civilisations opposées, mais une civilisation confrontée à une forme moderne de barbarie, qui ne s’arrêtera que quand elle aura tout détruit : dans la manière même par laquelle ils assassinent, les djihadistes nous ramènent à la sauvagerie la plus inhumaine ; et en faisant des selfies au milieu de leur massacre, ils parviennent à faire de la modernité technique l’occasion d’être plus régressifs encore dans l’horreur.

Dans votre livre les Déshérités, vous écriviez redouter un choc des incultures…

Nous y sommes sans doute… A l’heure où je vous réponds, nous n’avons pas encore de certitudes sur l’identité des auteurs de l’attentat commis à Saint-Etienne-du-Rouvray ; mais il semble que ces personnes aient grandi en France. Comme tant d’autres désormais avant eux : Cherif et Saïd Kouachi, Amedy Coulibaly, Mohammed Merah, Mehdi Nemmouche… Autant de jeunes, car ils sont tous jeunes malheureusement, qui ont passé des milliers d’heures sur les bancs de notre école. Alors bien sûr, l’école ne peut pas tout, et le contexte national et international pèse beaucoup pour expliquer ces basculements délirants ; mais malgré tout, le terrain n’aurait pas été aussi friable si nous avions su transmettre à tous nos élèves les éléments fondamentaux d’une culture commune, d’une histoire partagée, d’une capacité de dialogue et de discernement, d’une distance rationnelle, d’un projet professionnel… Il faut que l’échec éducatif soit immense pour que notre école, qui mobilise depuis longtemps le premier budget de la nation, conduise pourtant tant de jeunes à un tel degré de désintégration.

Faut-ils se résigner au terrorisme comme le suggère le gouvernement ?

Comment pourrait-on s’y résigner ? Ce serait reconnaître définitivement la fin de l’Etat, la dissolution de la société politique, le retour à la loi du talion… Encore une fois, nous avons parfois été inconséquents, irréfléchis, et parfois complices à travers nos politiques ; mais aujourd’hui nous n’avons même pas le droit de renoncer : ce serait se résigner à la barbarie. Le désespoir n’est pas une option. Bien sûr, la répétition des attentats viendra nous éprouver encore, et il faudra du temps avant de sortir de ce cauchemar ; mais c’est justement le bon moment pour l’espérance. Ce n’est pas quand tout va bien qu’on a besoin d’espérance, c’est dans l’épreuve et devant le danger. Comme l’écrivait Bernanos dans d’autres années noires : « La plus haute forme d’espérance, c’est le désespoir surmonté ».

Alors, que faire à court et à long terme ?

A court terme, il est évident qu’il faut ajuster en profondeur notre action en matière de justice et de sécurité, pour prévenir autant que possible de nouveaux attentats. De ce point de vue, il serait scandaleux que le gouvernement tente, sous couvert d’union nationale, d’étouffer la démocratie : elle suppose la libre interrogation, et le débat qu’elle fait vivre est plus utile que jamais pour éviter l’explosion de la société. Toutes les questions doivent être posées. Est-il normal qu’un jeune français parti faire le djihad en Syrie, intercepté par la Turquie, arrêté par la Suisse, soit relâché dans la nature par la France ? Nous payons les résultats de la politique pénale désastreuse de Christiane Taubira, dont les discours emphatiques et les petits tweets poétiques ne nous sont d’aucun secours aujourd’hui… Quand la faillite d’un système est si évidente, quand le renouvellement est si nécessaire, l’union nationale ne saurait servir de prétexte pour éviter à ceux qui nous gouvernent d’assumer leur responsabilité. Mais au-delà de ces débats importants sur la justice et la sécurité, derrière les impératifs du court terme, il n’y a en fait qu’une seule véritable urgence, c’est la refondation éducative, qui est aujourd’hui la condition de la survie même de notre pays.

Lire l’article complet sur le site du Figaro.